随着医疗水平的提升,艾滋病患者的寿命有所延长。可生活中的他们,想要体面地活着却并非易事,内心充满恐慌、绝望、无助,甚至举步维艰、别无选择。

据联合国统计,至少有1/8的艾滋病毒感染者无法获得医疗保障服务。为了推动全球艾滋病反歧视倡导工作,2014年起联合国艾滋病联合规划署将每年3月1日确定为世界“零歧视日”(Zero Discrimination Day),以维护每一个人的权利和尊严,号召更多人消除狭隘偏见。

图片来源:微博@联合国艾滋病规划署

“零歧视日”的主题标志为蝴蝶,象征着蜕变、重生、美丽和自由,也代表对艾滋病患者及艾滋病病毒携带者的关爱与祝福。

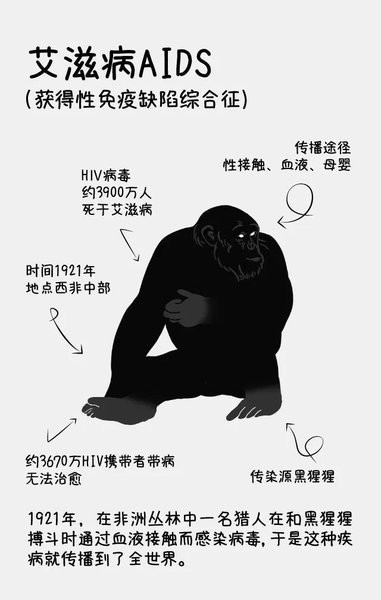

艾滋病病毒的主要传播途径为性接触、血液传播及母婴传播,一般的接触,如拥抱、共同进餐等,并不会造成感染。尽管这个事实已经得到无数次的宣传,可民众对此接受程度并不高。

艾滋病问题最重要的还是歧视。目前社会上仍大多漠视他们的存在,冷暴力现象比比皆是。一些感染者得病之后,家人也对其疏远了,连餐具都只能单独使用,就觉得一个字:脏。

艾滋病已经被严重妖魔化,过去人们对它的恐惧源于无知,如今则是大量对艾滋病危害性过度渲染,以及对艾滋病患者施加的道德审判。早在1993年的电影《费城故事》中,就已经揭露了这种对艾滋病人不讲逻辑、毫无人性的歧视。

艾滋病暴发至今,曾有过非常恐怖的死亡率和许多悲惨的故事,但至1996年抗逆转录病毒药物疗法(ART)出现以来,HIV病毒得到了有效的控制,虽然暂时不能根治,但长期用药的HIV携带者在生活各方面与其他人无异。

其实艾滋病群体跟我们是一样的,生活、学习、上班,甚至组建幸福的家庭。不被认可的梦想、不被祝福的感情、不被眷顾的命运,他们只能颤颤巍巍,单薄地行走在路上。只求路上能少些阻碍,让他们同样平凡过完一生。

图片源自网络

艾滋病患者身心承受着巨大的痛苦和折磨,社会的非议无疑是在他们的伤口上撒盐。事实上,我们并不需要在艾滋病患者面前感到惶恐,反而需要支持、理解、宽慰他们。一个友善的微笑,一次认真的倾听,一个温柔的眼神,都会给他们带去巨大的力量。面对艾滋病问题,我们并非无能为力,应该共同努力,给艾滋病感染者应有的尊重和关爱以及同等的机会,让他们感到温暖,从而坚定前行。

联合国艾滋病规划署也发声道:“3月1日这一天成了人们表达团结、爱和包容的日子,但零歧视的含义也并不局限于艾滋病毒。今年,由于新冠病毒的影响,人与人之间有了距离,我们想在‘零歧视日’到来的时候,呼吁大家做到身有距离心无间,多一些理解、尊重和关爱,共渡难关。”

首都红丝带

首都红丝带

e检知

e检知

首都红丝带

首都红丝带

e检知

e检知